Fonctionnaires et salariés du privé : Quels sont les effets de la convergence?

- Lanteri Lorenzo

- 9 juin 2017

- 7 min de lecture

Un mouvement de convergence des règles entamé depuis une quinzaine d'années entre les régimes de retraite des salariés du privé et de la fonction publique a permis de réduire les disparités. Néanmoins, cette unification est encore imparfaite. La convergence est en cours, mais est encore incomplète.

Dans un contexte, où le nouveau Président de la République souhaite mettre en place un système de retraite universel dans lequel chacun bénéficie exactement des mêmes droits, il est crucial de se pencher sur différences entre les régimes de retraite des salariés du public et du privé.

Des différences qui subsistent dans les règles de calculs

Bizarrement et contrairement à ce qui était attendu, les travaux préalables à la réforme des retraites de 2014 ont montré que le taux de remplacement avait commencé à diminuer pour les retraités de la fonction publique et non pour ceux du secteur privé. En effet dans le secteur public, la baisse du taux de remplacement résulte de mesures indépendantes du système de retraite : elle s’explique par le fait que les revalorisations salariales sont réalisées par le biais de primes, lesquelles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de base. Cette baisse des taux de remplacement du secteur public a provoqué indirectement leurs alignements avec ceux du privé.

Si les taux de remplacement sont quasiment similaires entre les régimes des fonctionnaires et des salariés du privé, il subsiste des écarts importants quand on regarde les niveau du montant des pension.

Ces écarts proviennent avant tout des écarts de rémunération et également de qualification. il est donc difficile d'interpréter cet écart comme une forme mansuétude à l’égard du secteur public dans le traitement de la retraite. En outre, n’oublions pas que le régime de base du privé effectue des redistributions au bénéfice des moins aisés, qui se traduisent notamment par des taux de remplacement plus élevés pour les personnes à plus bas salaire, lesquelles sont plus fréquentes parmi les salariés du secteur privé que parmi les fonctionnaires.

Dans la fonction publique, il existe également deux étages même s'il reflète une tout autre réalité que le découpage base et complémentaires des salariés du privé. En effet, le partage entre le régime de base et la RAFP repose sur la nature des rémunérations. C’est le traitement indiciaire, lequel traduit le grade et l’ancienneté, qui constitue l’assiette des cotisations au régime de base de la fonction publique, tandis que les primes, liées au poste occupé, forment l’assiette des cotisations à la RAFP. Le dispositif repose davantage sur une logique de ressources humaines que de retraite.

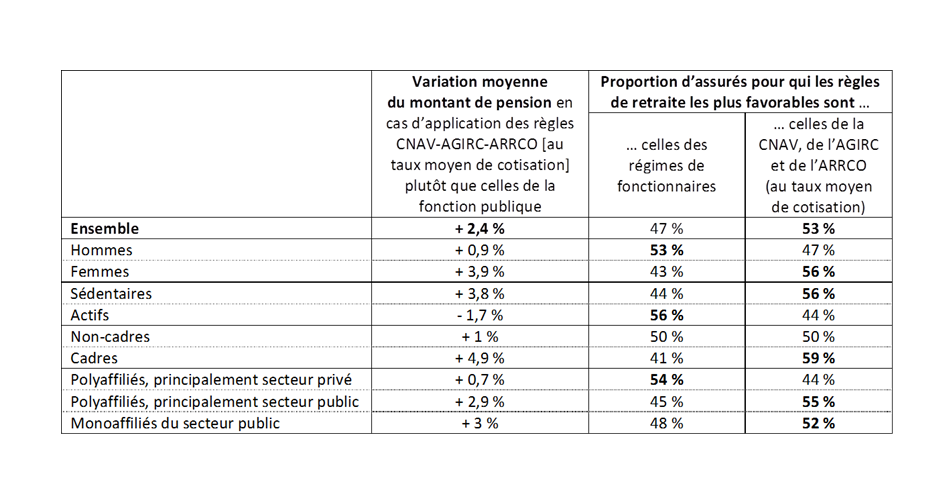

source : Simulation d’application des règles du privé aux fonctionnaires Le montant des pensions Cindy Duc (DREES) Les dossiers de la DREES, mai 2017

Maintenant interrogeons nous sur les effets d’une convergence des règles de calculs entre les deux régimes. Si on appliquait, les règles de retraite du privé aux carrières salariales des fonctionnaires d’État la situation ressemblait peu ou prou à celle-ci:

S’agissant de l’équité entre le secteur privé et le secteur public, rappelons-nous que notre système résulte de l’évolution historique. Si l’on prend tous les éléments de la rémunération des fonctionnaires, y compris les primes, et si l’on calcule la pension en utilisant les règles applicables dans le secteur privé, on constate, pour la génération de 1958, que le coût des pensions augmenterait de 2,4 %. Néanmoins, ce résultat général ne vaut pas pour toutes les catégories de fonctionnaires puisque certains – les enseignants en particulier – ne perçoivent pas de primes.

Par conséquent, ces derniers ont intérêt à conserver le système propre au secteur public, ce qui n’est pas le cas pour les autres.

Compte tenu de la quasi-absence de primes dans le secteur de l’enseignement, le taux de remplacement est similaire quel que soit le niveau de revenus. Il y aurait là du reste une difficulté si un système unique de retraite était institué : le taux de remplacement des enseignants devrait être diminué.

Sur le strict plan de la retraite, la mesure pourrait être considérée comme équitable mais se poserait alors la question de la rémunération des enseignants en activité. De façon générale, il ne faut pas oublier que les problèmes de la retraite ne sauraient être traités indépendamment des autres.

Le cas des fonctionnaires de la catégorie active

Les fonctionnaires de catégorie active, qui peuvent prendre une retraite anticipée, présentent également un cas particulier. Il est impossible de valoriser cet avantage. Par conséquent, les données du tableau ne sont pas pertinentes pour eux.

Le sujet des catégories actives est complexe. Les policiers par exemple prennent leur retraite à l’âge de 52 ans. L’alignement sur le droit commun nous semble difficilement imaginable. Théoriquement, il est certes possible d’unifier les règles de pénibilité du secteur public et du secteur privé. Cependant, la définition et les conséquences de la pénibilité sont tellement différentes dans les deux secteurs que cet alignement est en pratique impossible, d’autant plus que la transition ne peut être que progressive dans le secteur public, faute de quoi la rupture d’égalité devant le service public serait caractérisée.

L’unification ne doit donc pas être recherchée pour tous les éléments du système de retraite ou seulement pour les sujets a priori essentiels en termes d’affichage et de compréhension de la réforme. Ceci a pour mérite de nous apprendre que le réexamen du périmètre des catégories actives devra être un préalable à toute réforme de convergence des règles de calculs de retraite du privé et du public.

"Ces éléments soulignent

que des règles différentes

n’implique pas nécessairement

des inégalités à la retraite"

L’analyse des effets des effets d’une convergence ce des règles de calcul entre les régimes des salariés du privé et du public ouvre la question de la réforme des politiques de rémunération et de gestion de carrière applicables pour le secteur public.

Les scénarios de réformes structurelles empruntent deux voies, l’une radicale, de suppression des régimes de fonctionnaires, l’autre techniquement plus complexe, de transformation du financement et de l’organisation des régimes de retraite des fonctionnaires. Pour des raisons d’acceptabilité sociale, de faisabilité et d’équité le corps social serait davantage enclin à accepter la deuxième voie. La voie d’une approche par ajustements progressifs, dans la continuité des choix opérés depuis 2003 semble plus praticable comme le remarquait la Cour des comptes en 2016. Elle identifie des leviers d’évolution qui concernent :

- l’allongement progressif de la durée de la période de référence (avec une revalorisation des salaires portés au compte analogue à celle en vigueur dans le secteur privé) et la prise en compte partielle des primes pour le calcul de la pension des fonctionnaires ;

- la suppression de bonifications (dépaysement ou durée de service pour certaines catégories actives) ;

- le réexamen du périmètre des catégories actives

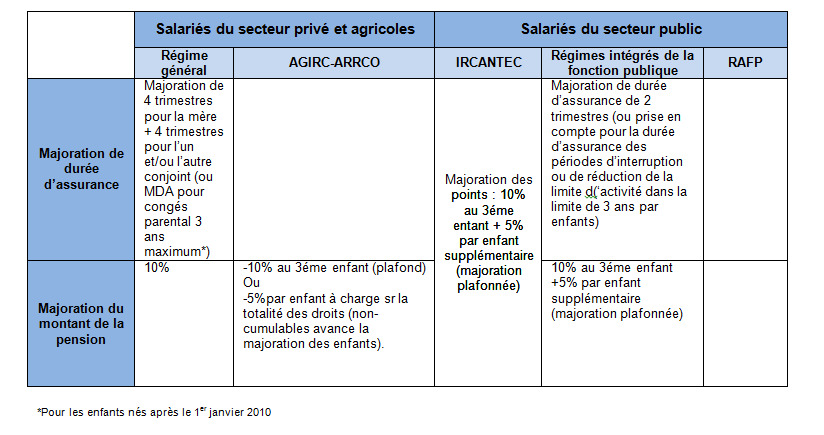

- l’harmonisation des droits familiaux et conjugaux

Et du coté des droits familiaux?

Il subsiste des différences substantielles de droits familiaux ouverts du fait des enfants entre les régimes des salariés et du secteur public;

Plusieurs pistes de réformes structurelles avaient déjà été évoquées par la commission Moreau en 2013, qui avait prévu l’harmonisation des droits familiaux retraites. Le rapport Fragonard y apporte des variantes, et propose également des améliorations par petites touches, plutôt qu’une vaste refonte des droits familiaux. La question est d’étudier ces pistes et d’anticiper leurs conséquences pratiques. En cas de réforme, il faudra veiller à ce que le gouvernement ne privilégie pas les ajustements visant à réaliser des économies sans organiser les mécanismes de compensation et de « refléchage financier prévu dans le rapport ».

Il existe bien des différences dans le domaine des droits conjugaux retraite

Avant de se pencher sur les éventuels effets d'une harmonisation, rappelons que les dispositifs de réversion ne sont pas neutre dans leur construction. Ils permettent de réduire significativement les écarts de niveaux moyens de retraite entre sexes. Même si cet impact s’atténue avec les nouvelles générations de femme retraitées, qui disposent de droits propres plus élevés.

Les pensions de réversion suivant les régimes jouent des rôles différents

- Elles ont pour objet tout à la fois de prolonger les droits à pension du défunt, de garantir le maintien du niveau de vie des conjoints survivants, d’éviter la pauvreté des veuf(ve)s les plus modestes. C'est davantage le rôle dévolu au deuxième étage celui des retraite s complémentaires

- Elles ont pour but également de réduire les inégalités de fait entre hommes et femmes à la retraite, de pourvoir au cas de conjoints ayant cessé durablement toute activité professionnelle, de favoriser les couples mariés à raison de certains avantages du mariage pour la société, etc. C'est, ici, le premier étage, celui du régime général, à qui incombe ce rôle.

Selon le cas, les pensions de réversion répondraient donc soit à une logique patrimoniale et seraient la contrepartie de cotisations versées au titre du conjoint décédé, soit à un objectif de maintien du niveau de vie du conjoint survivant, ce qui les rapprocherait d’une fonction d’assurance. Quand ce dernier objectif concerne principalement les retraités disposant de faibles droits propres, se matérialiserait une volonté de redistribution.

En fait, les dispositions propres à chaque régime conjuguent des approches multiples, d’où un grand nombre de combinaisons possibles. Ainsi, au régime général, la réversion ne dépend plus du remariage du survivant et prévoit un partage entre ayants droit (logique patrimoniale), mais s’assortit de conditions de ressources (objectif de redistribution). Dans la fonction publique, l’absence de conditions d’âge et de ressources participe d’une vision patrimoniale mais s’y applique une condition d'isolement du conjoint survivant, alors qu’un droit patrimonial devrait avoir un caractère inconditionnel.

Comment harmoniser les règles entre salariés et fonctionnaires ?

Il est évident que pour plus de lisibilité et de justice sociale, il est souhaitable que les règles d’attribution et de calcul de la pension de réversion soient harmonisées. Mais elles doivent s'effectuer progressivement:

Une première étape d’harmonisation serait d’aligner sur l’âge de 55 ans en vigueur au régime général et l’introduction d’une telle condition dans les régimes où il n’en existe pas.

On pourrait également poser également l’hypothèse d’une introduction d’une condition de ressources dans les régimes de la fonction publique et les régimes spéciaux de retraite qui n’en imposent pas pourrait être examinée de façon à mettre fin à une disparité avec le régime des salariés du secteur privé.

Compte tenu du fait que dans les régimes de retraite de la fonction publique et les régimes spéciaux, il n’existe pas comme pour les salariés du secteur privé de distinction entre régimes de base et complémentaire, une solution pourrait consister à harmoniser les règles actuellement applicables dans les secteurs public et privé.

En ce sens, il pourrait être envisagé d’instaurer dans la fonction publique une forme de plafonnement sur une partie seulement des droits, comme dans le secteur privé où le plafond de ressources concerne uniquement la pension de réversion versée par le régime général.

Commentaires