Où en est l'emploi des seniors en France et en Europe?

- Lorenzo Lanteri

- 12 avr. 2016

- 8 min de lecture

En mars denier, le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) a consacré son traditionnel rendez-vous mensuel à la question des transitions entre l’emploi et la retraite. Dans une première partie, la COR analyse les évolutions depuis 2000 de l’emploi et du chômage des seniors en France et dans l’UE-28 en insistant sur certaines caractéristiques propres à cette tranche d’age (part du temps partiel, effet du niveau d’étude, etc.).

Le COR présente dans un second temps, la diversité des statuts (invalidité, inactivité, chômage, etc.) entre l’emploi et la retraite, également en France et à l’étranger. Pour la France, l’analyse est effectuée par âge fin (de 50 à 69 ans) et par genre.

Enfin, le dossier se penche sur une spécificité française en matière de transition, le cumul emploi-retraite, en rassemblant des évaluations récentes du dispositif pour certains régimes (salariés du régime général, fonction publique, indépendants et professions libérales).

Etat des lieux de l'emploi des seniors en Europe

Longtemps « à la traîne » comparé à ses voisins européens, la France a rattrapé son retard en ce qui concerne le niveau d’emploi des seniors mais elle peine toujours à limiter le chômage et la sortie du marché du travail pour la tranche d’age « supérieure » celle des 59-64 ans.

Dans la grande majorité des pays de l’UE-28 (à l’exception de la Grèce, de Chypre, du Portugal et de la Roumanie), le taux d’emploi des seniors a progressé entre 2000 et 2014. En moyenne pour l’UE-28, il est ainsi passé de 36,9 % en 2000 à 51,8 % en 2014. Cependant, on constate de fortes disparités entre les pays, notons, par exemple, que le taux d’emploi des seniors atteint 74% en Suède alors qu’il n’est d’à peine que de 46% en France et de 34% en Grèce.

Force est de constater que le taux d’emploi des seniors a progressé beaucoup plus vite que le taux d’emploi des 20-64 ans en Europe en passant de 36% à 51% (+15 points) entre 2000 et 2014.

On constate également de fortes disparités au sein de la classe d’age des 55-64 ans en termes d’emploi. Les taux d’emplois décroissent fortement avec l’âge. Si le taux d’emploi des 55-59 ans était de 65,7 % dans l’ensemble de l’UE-28 il n’est que de 36,6 % pour celui de la tranche supérieure des 60-64 ans.

Il ne faut pas négliger les effets de structure démographique sur l’augmentation du taux d’emploi des seniors. L’arrivée dans cette tranche d’âge des générations nombreuses nées après-guerre dans de nombreux pays influence grandement le taux d’emploi des 55-64 ans.

D’autres paramètres ont un impact sur le taux d’emploi des seniors comme le niveau de diplôme. On observe, en effet, de fortes disparités selon le degré d’étude et de qualification des seniors. Il faut tenir compte également du type d’emploi, le travail à temps partiel est généralement plus répandu parmi les travailleurs âgés de 55 à 64 ans que parmi ceux âgés de 25 à 54 ans (22,5 % contre 17,6 %).

Le cas Français : un retard en voie de rattrapage

On constate un taux d’emploi des seniors en forte augmentation depuis les années 2000 (+15 points) ce qui constitue une augmentation qui se situe donc dans la moyenne des autres pays européens, même si la France reste toujours en deçà de la moyenne de L’Union européenne (67% de taux d’emploi des 55-54 ans contre 46% en France).

source : Chaire TDTE/Anne Jolivet

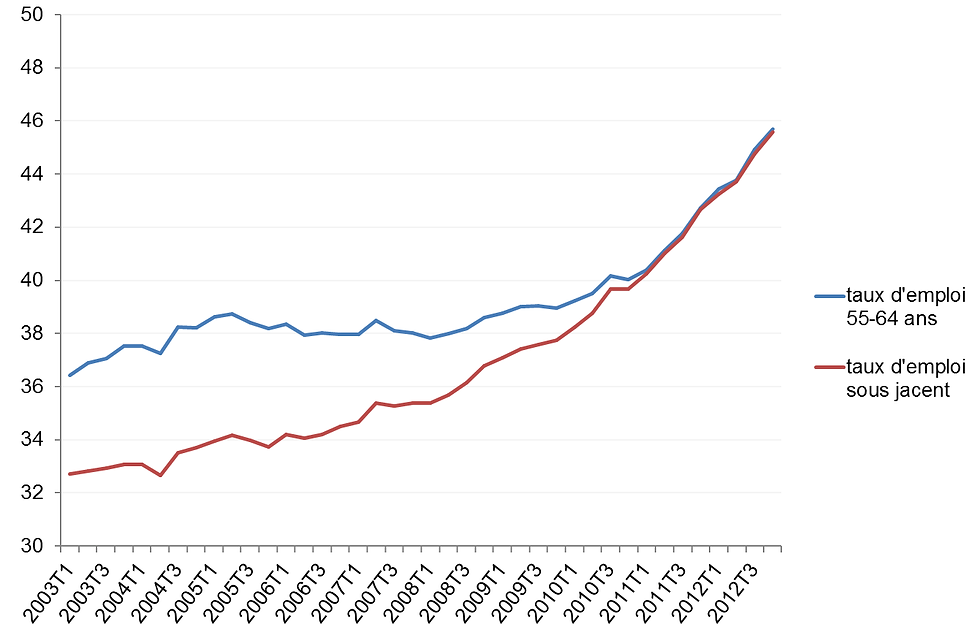

La question est de savoir ce que cache cette hausse ? Il y’a d’abord un effet de structure démographique, en effet, il y’a une proportion plus importante de personnes âgées de 55 à 64 ans dans la population française. Une fois corrigé, l’effet de structure, on obtient une courbe en progression plus continu et qui connait une inflexion sensible en hausse au cours de l’année 2008.

évolution du taux d'emploi des 55-64 ans avec effet de structure démographique

source : Chaire TDTE/Anne Jolivet

Plusieurs mouvements contribuent à l’augmentation de l’emploi des seniors :

La quasi-disparition des mécanismes de pré-retraites, pour autant qu’elle constitue un substitut à l’emploi, en d’autres termes que les personnes n’étaient pas dans des phases de licenciement.

Le glissement de l’âge effectif d’accès au taux plein : les courbes d’emploi grimpent vers le haut à un âge donné, on a une forte progression de personne en emploi du fait du décalage de l’âge de départ à la retraite à taux plein. Ce glissement devrait se traduire par une hausse du taux d’emploi pour les 60-64 ans. En effet, la loi sur les retraites de novembre 2010 porte progressivement l’âge minimum de la retraite à taux plein à 62 ans en 2017. Il est intéressant de relever que la modification des règles de mise à la retraite à partir de 2009 fait basculer l’initiative du départ du côté du salarié. Si les employeurs bénéficiaient auparavant de la possibilité de mettre un salarié à la retraite dès que celui-ci pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein de départ, ils doivent désormais avoir l’accord du salarié jusqu’à ses 70 ans. La question que posent donc ces graphiques est celle du maintien d’une incertitude pour les employeurs sur l’âge de départ effectif de leurs salariés. En effet, depuis 2010, on constate une ouverture croissante du champ d’âge de départ à la retraite. Jusqu’à un passé récent, l’« âge décisif » de la cessation d’emploi était 60 ans en France. Avec notamment la fin des dispenses de recherche d’emploi (DRE) pour les chômeurs âgés, on observe un décalage progressif de l’âge d’ouverture des droits de 60 à 62 ans. L’« âge décisif » de cessation d’emploi reste 60 ans, mais de manière plus diffuse.

Le report de l’âge effectif de départ au-delà de l’âge du taux plein. Ce report permet de bénéficier de la surcote instaurée par la loi sur la réforme des retraites de 2003. La proportion de « surcotant » parmi les nouveaux retraités a progressé depuis 2004 et atteint aujourd’hui seulement 14 % pour le régime général, mais 28 % dans la fonction publique d’Etat

Il subsiste enfin des mouvements invisibles comme le cas des pré-retraites d’entreprise où la personne est maintenue artificiellement en emploi par l’intermédiaire du contrat de travail. Compte tenu de la faiblesse du taux d’emploi des 60-64 ans, l’effet n’est pas encore visible

On peut ainsi affirmer que l’augmentation du taux d’emploi tient donc surtout au décalage des âges de départ à la retraite des personnes en emploi. En revanche, le retour en emploi des seniors ne semble toujours pas connaître d’amélioration.

source: Chaire TDTE/Anne Jolivet

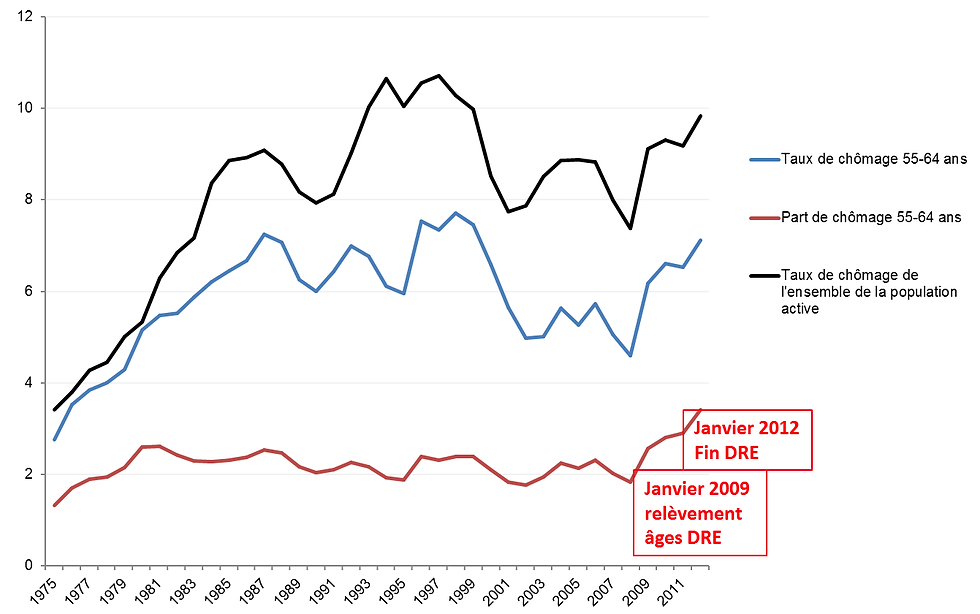

La courbe de chômage des seniors est inférieure à la population dans son ensemble, ce qui laisse présager que les seniors semblent davantage protégés du risque chômage comparé au reste de la population active. Cependant, la courbe rouge qui montre l’évolution de la part de chômage chez les 55-64 ans augmente significativement à partir de 2009, année qui correspond à une modification des modes de sorties d’activité avec le relèvement d’accès à la dispense de recherche d’emploi (DRE) et à la fin de ce dispositif à partir de 2012.

Aujourd’hui, on a encore des personnes qui bénéficient de la dispense de recherche d’emploi mais ils étaient déjà entrés dans ce dispositif, il n’y a plus de nouvelles entrées, ce qui contribue à augmenter la part des seniors chômeurs. On se dirige vers une tendance d’augmentation des chômeurs âgés. Cette augmentation est principalement due au relèvement de la durée d’assurance et des âges seuils en particulier parmi les 60-64 ans et parmi les 65-69 ans.

Parallèlement à ce phénomène on risque d’aller vers une tendance à la segmentation croissante entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas rester en emploi chez les seniors. La possibilité de rester en emploi étant le plus souvent corrélée au parcours professionnel, à l’état de santé et à l’exposition à certaines conditions de travail. Par conséquent on risque de voir se généraliser une segmentation croissante sur le marché du travail avec d’un côté des personnes en emploi qui peuvent rester jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein voire au-delà (avec surcote), et de l’autre côté, des personnes qui connaissent des parcours plus heurtés, qui ont des difficultés à rester en emploi ou à en retrouver un.

Le récent développement du cumul emploi retraite conduit d’ailleurs à s’interroger sur les inégalités quant à l’exercice effectif d’une activité rémunérée après la retraite.

Chercher des modes de transitions alternatifs entre l'emploi et la retraite

Le cumul-emploi retraite

Pour prolonger l’activité des seniors la France a mis en place un outil d’incitation à la prolongation d’activité des seniors, le cumul-emploi retraite. Ce dispositif permet, sous conditions (âge légal de retraite atteint, rupture du précédent contrat mais sans délai de carence) de travailler en cumulant revenus professionnels et pensions de retraite (de base et complémentaire).Rappelons qu’à coté de cumul intra-régime réglementé subsiste un cumul inter-régime non réglementé (ex: salarié retraité qui devient auto-entrepreneur).

Depuis sa création en 2009, le cumul emploi-retraite reste un dispositif encore peu sollicité. Le taux de recours actuel se situe autour de 9% dans le régime général. Si son utilisation demeure limitée dans le régime général, le cumul emploi-retraite s'est véritablement développé au sein des professions libérales. Il n'a cessé de croître pour concerner en 2015, près de 30 000 personnes, dont les deux tiers ont entre 60 et 70 ans.

Le cumul-emploi retraite est un dispositif susceptible de favoriser l’emploi des plus de 55 ans mais son efficacité reste encore limitée du fait de l’absence de mise en cohérence de l’assurance chômage avec le système de retraite. En effet, le régime spécifique d’assurance chômage des 50 ans limite l’efficacité du cumul emploi-retraite en favorisant les sorties précoces de l’emploi.

Penser le prolongement de l’activité c’est repenser les conditions de maintien dans l’emploi

Il existe en Europe plusieurs formes de transition entre l’emploi et la retraite. L’OCDE rappelle à juste titre que l’emploi des seniors effectives n’est pas uniquement garanti par le durcissement des conditions d’accès à la retraite anticipée, le relèvement de l’âge de la retraite, ou l’allongement des durées d’assurance mais également par des actions de la part des employeurs.

La possibilité d’aménagement des temps de travail, des taches et l’octroi de formations constituent des facteurs importants de maintien dans l’emploi. La pénibilité engendre l’exclusion du monde du travail, notamment chez les ouvriers les plus âgés.

Une des raisons à ce retard français est que bon nombre d’entreprises ne s’approprient pas réellement l’enjeu de la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) dans le cadre d’une démarche structurée et continue.

Il faudrait mieux exploiter la GPEC sous l’angle « démarche compétences » : mieux anticiper les évolutions des emplois, des compétences et des qualifications pour élaborer un référentiel des métiers et construire une cartographie des compétences, identifier les métiers émergents, permettre une meilleure identification des compétences des salariés et leurs développements possibles.

Pour cela, il faut parvenir à :

- dépasser les compétences banales (basses qualifications) et spécifiques (compétences trop spécialisées et statiques)

- renforcer les compétences dynamiques : les capacités transversales en utilisant les mobilités professionnelles et géographiques

- développer les compétences de tutorat pour l’alternance et l’apprentissage pour accroître l’employabilité, le bien-être grâce à l’expérience (pédagogie inductive)

- approfondir les compétences émergentes (nouvelles technologies) tournées vers l’exportation et les grandes écoles et les universités

- intégrer les compétences différenciatrices (rares) qui permettent aux salariés seniors de « tutorer » les ingénieurs des grandes écoles, les expatriés, les chercheurs pour la France de 2020/2030

- adapter le travail à l’homme : passer du système compétences/employabilité/subordination au système basé sur les talents (capacités/qualifications/création) ;

Enfin, l'accord GPEC peut porter sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques (L 2242-16 C. travail). Cela signifie identifier les emplois susceptibles de disparaître dans les années à venir et organiser pour les salariés concernés les conditions d'un départ volontaire.

Compte tenu de l’évolution démographique et de l’allongement des durées d’assurances, le défis de demain consiste à concilier la santé et la performance au travail des seniors cela passe par :

-Une politique globale d’amélioration des conditions de travail qui doit avoir pour objectif de réduire les contraintes de temps, la charge physique ou mentale pour tous les salariés. Il faut cibler les mesures de prévention au travail en ciblant les secteurs d’activité à forte sinistralité : le bâtiment, la Grande Distribution ou encore l’Intérim.

-Une conception et un aménagement des postes qui intègre le vieillissement des salariés mais s'avérent bénéfiques à tous les salariés.

- Une organisation du travail (rythme, durée, répartition des tâches) qui permette aux plus âgés de mettre à profit leur expérience.

- Une anticipation des besoins en compétences et une promotion de la formation à tout âge lorsque la plasticité cérébrale le permet. Rappelons à cet égard que les seniors ont un temps de formation deux fois plus faible que la moyenne des autres actifs.

-Une facilitation de la transmission des savoirs.

Commentaires